Körper, Klang und Bewegung

Interview mit Paloma Proudfoot

Paloma Proudfoot, Foto: Jenny Lewis

Es war der besondere künstlerische Ansatz, der Annette und Rainer Stadler auf die Arbeiten von Paloma Proudfoot aufmerksam machte und sofort faszinierte. Bereits 2020 sahen sie im Rahmen von Various Others in München erstmals Werke der jungen britischen Künstlerin, als die Berliner Galerie Soy Capitán bei Jo van de Loo zu Gast war.

Proudfoot verbindet in ihrer Praxis Skulptur, Keramik, Textilien und Performance. Ausgangspunkt ihrer Arbeit ist häufig der menschliche Körper – als physische Form, aber auch als Träger von Geschichte, Identität und Erinnerung. Man könnte Paloma Proudfoots Praxis als eine Form des Malens mit Keramik beschreiben: Sie erzählt Geschichten und verleiht dem Material eine neue, ausdrucksstarke Ebene. Besonders interessieren sie die Übergänge: zwischen Körper und Kleidung, Skulptur und Bewegung, individuellen und kollektiven Erfahrungen.

Ihre Werke entstehen sowohl allein im Atelier als auch im Kollektiv, etwa in Performances mit der Choreografin Aniela Piasecka.

Im Gespräch gibt Paloma Proudfoot Einblicke in ihren Arbeitsprozess, ihre Faszination für handwerkliche Techniken und ihre aktuellen Recherchen zu Klang, Trauer und Erzähltraditionen.

Du warst kürzlich in Mailand, wo du an einer Residency in der Fonderia Artistica Battaglia teilgenommen und zum ersten Mal mit Bronze gearbeitet hast. Was war für dich der größte Unterschied zum Arbeiten mit Ton – technisch, emotional oder auch in Bezug auf die Bedeutungen, die das Material mitbringt?

In der Gießerei habe ich mit Wachs modelliert, aus dem dann die Bronze gegossen wird. Das war in vielerlei Hinsicht dem Arbeiten mit Ton sehr ähnlich. Wachs ist formbar wie Ton und es war sehr angenehm, damit zu arbeiten, weil es wirklich jede Spur aufnimmt, die man hinterlässt – sogar nach dem Guss kann man noch meine Fingerabdrücke im Metall sehen. Wachs ist aber weniger launisch als Ton und behält seine Form stabiler, wodurch ich ambitioniertere Formen umsetzen konnte, die in Ton zu fragil gewesen wären. Ich hatte erwartet, dass ich bei diesem neuen Verfahren viele Regeln beachten müsste, aber am Ende empfand ich es als sehr befreiend!

Paloma Proudfoot, Sound Bleed, 2025, glasierte Keramik, Bronze, Leinen, Schnur, Metallbefestigungen, 102,5 x 136 x 7,5 cm, Foto: Reliant Imaging

Diese Arbeit ist im Rahmen der Residency in der Fonderia Artistica Battaglia entstanden. Sie ist nicht Teil der Sammlung Stadler

Deine ersten kreativen Erfahrungen hast du mit dem Nähen gemacht. Spielt diese frühe, intuitive Arbeit mit Stoffen und Schnittmustern auch heute noch eine Rolle, wenn du Skulpturen entwickelst?

Ja, auf jeden Fall. Ich beziehe mich in meiner Arbeit oft auf das Erstellen von Schnittmustern, insbesondere darauf, wie der Körper segmentiert und in flache Musterteile übersetzt wird, bevor er wieder zusammengefügt und in Ton neu geformt wird. Das hat auch einen praktischen Grund, denn so passen die einzelnen Teile in meinen Brennofen. Aber gleichzeitig beeinflusst diese Herangehensweise auch den konzeptuellen Zugang zur Arbeit. In diesem Zerlegen und Kartografieren des Körpers sehe ich Parallelen zur Anatomie – oft verwischen in meinen Keramikarbeiten die Grenzen zwischen Stoff und Haut. Mich interessiert, wie sich diese verschiedenen Betrachtungsweisen des Körpers zusammenführen lassen: den mathematischen Ansatz des Schnittmusterzeichnens, die wissenschaftliche Sezierung des Körpers und eine emotionalere Ebene.

Entstehungsprozess Behind my flesh, 2023, Fotos: Paloma Proudfoot |

Behind my flesh, 2023, glasierte Keramik, besticktes Gazegewebe, Metall, Wandmalerei, Schrauben, 217 x 158 x 16 cm, Foto: Roman März

Wie beginnst du eine neue Arbeit? Liest du viel im Vorfeld, beobachtest du, führst Gespräche – oder entstehen Werke auch ganz intuitiv aus dem physischen Prozess heraus?

Meistens ist es ein Zusammenspiel aus ganz unterschiedlichen Einflüssen. Ich beginne oft mit Lesen, Museumsbesuchen oder recherchiere ein historisches Thema, das mich interessiert. Oft schwirren mir viele Gedanken und Ideen gleichzeitig durch den Kopf und irgendwann spüre ich, dass sich zwischen den unterschiedlichen Einflüssen Zusammenhänge ergeben. Durch Zeichnungen und Skizzen finde ich heraus, wie sich diese Fäden zusammenweben lassen und welche Form sie in meiner Arbeit annehmen könnten. Ich kann es meist kaum erwarten, mit einer Skulptur zu beginnen, aber ich versuche, möglichst viel zu zeichnen, weil dabei oft unerwartete Ideen entstehen.

Deine Werke sind voller Objekte, die wie Träger von Geschichten erscheinen. Manche Motive, wie etwa die Nadel, kehren immer wieder. Wie finden solche Symbole zu dir – und woran erkennst du, dass du mit ihnen arbieten möchtest?

Es gibt bestimmte Symbole oder Motive, zu denen ich immer wieder zurückkehre, wie Scheren oder Nadeln, weil sie mein Interesse an Anatomie, Sezierung und Schneiderei verbinden. Diese Werkzeuge ermöglichen es mir, die verschiedenen Einflüsse in meiner Arbeit miteinander zu verweben und die Grenzen zwischen ihnen zu verwischen. Oft tauchen sie als Instrumente auf, um den Körper auf unterschiedliche Weise zu zerlegen oder wieder zusammenzusetzen. Handlungen wie Aufschneiden und Reparieren kehren dabei immer wieder und dienen dazu, die Vorstellung des Körpers als einheitliches, abgeschlossenes Ganzes zu hinterfragen – stattdessen zeigen sie offene Grenzen und die Verletzlichkeit der Figuren.

Deine Arbeiten thematisieren den Körper oft nicht nur als physisches Objekt, sondern auch als Erinnerungsträger und Ausdruck von Identität. Was zieht dich immer wieder zu diesem Thema hin?

Mich fasziniert, wie wir die Welt gleichzeitig durch viele verschiedene Perspektiven erleben. Der Körper ist einerseits ein höchst persönlicher Träger von Geschichte, Identität und Erfahrung, andererseits aber auch eingebettet in globale Ökosysteme, in denen wir als Individuum kaum noch zu unterscheiden sind. Meine Arbeiten kreisen immer wieder um das Dilemma, wie man beide Perspektiven zugleich denken kann: den individuellen Ausdruck durch Kleidung, Haltung und Handlungen – und zugleich das Auflösen oder Unterbrechen der klaren Konturen der dargestellten Figuren.

Paloma Proudfoot, The Archivist (II), 2025, Glasierte Keramik, Schnur, Leinen, Metallbolzen, 131 x 84 x 3 cm, Foto: Giovanni Canova

Wie sieht ein typischer Tag in deinem Studio aus? Gibt es bestimmte Rhythmen oder Routinen, die dir helfen, dich zu fokussieren?

Ich versuche meistens, mich an Bürozeiten zu halten und bin fast jeden Tag im Studio. Die Keramiken sind wie ein pflegeintensiver Garten – sie müssen ständig betreut werden, damit sie nicht zu schnell trocknen und Risse bekommen. Deshalb habe ich immer mehrere Dinge gleichzeitig im Blick. Morgens arbeite ich am besten, dann plane ich und löse Probleme – oft mit Radio im Hintergrund oder in Stille, wenn ich etwas durchdenken muss. Nachmittags übernehme ich dann eher Routinearbeiten, bei denen ich auf Autopilot schalten und Musik oder Podcasts hören kann. Momentan höre ich allerdings vor allem Tennis-Berichterstattung, das finde ich erstaunlich entspannend!

Du arbeitest nicht nur allein, sondern auch kollaborativ, zum Beispiel mit Aniela Piasecka, mit der du Performances entwickelst. Was bedeutet dir das gemeinsame Arbeiten – und wie unterscheidet es sich von der Arbeit allein im Atelier?

Die Zusammenarbeit ist für meine Arbeit wirklich wichtig, weil sie Raum schafft, Ideen zu teilen und Ausdrucksformen zu finden, auf die ich allein vielleicht gar nicht gekommen wäre. Meine Arbeit hat fast immer eine Verbindung zum Körper, daher ist es großartig, mit Aniela zu arbeiten, die aus der Choreografie kommt und sich ebenfalls mit dem Körper und den Geschichten beschäftigt, die er erzählen kann – aber eben aus einer ganz anderen Perspektive. Abgesehen davon sind wir auch befreundet, was unheimlich wertvoll ist – sowohl in der Kunst als auch im Leben.

Gibt es einen Dialog zwischen deiner performativen Arbeit und deiner skulpturalen Praxis – oder hältst du beides bewusst getrennt?

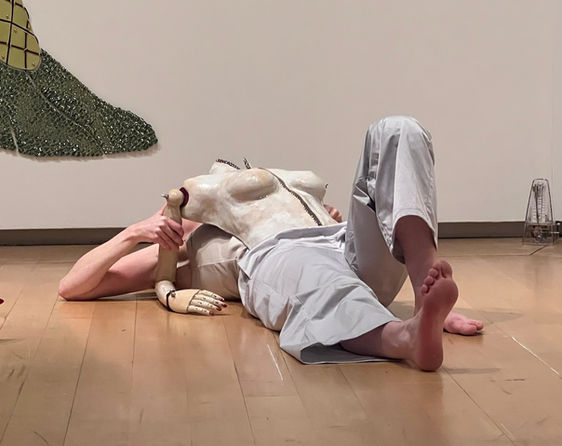

Die beiden Bereiche sind eng miteinander verbunden. Die letzte Performance, die ich mit Aniela entwickelt habe, entstand parallel zur Skulptur Lay Figure (2024), die ich eigens dafür geschaffen habe: eine gelenkige Mannequin-Figur aus Keramik. Die Choreografie entstand rund um diese Figur, Aniela trug sie wie einen zweiten Körper, der ihre feinen Bewegungen spiegelte und verstärkte. Außerdem entwarf ich für die Aufführung spezielle Kostüme, die später Teil der Installation wurden. Manchmal sind die Verbindungen zwischen Skulptur und Performance weniger direkt, aber ich suche immer nach Wegen, Bewegung und Performativität auch in meine Einzelarbeiten einfließen zu lassen.

Paloma Proudfoot, Lay Figure, 2024, glasierte Keramik und Metallverbindungen, 73 x 51 x 20 cm, Foto: Reliant Imaging | Aniela Piasecka, Performance mit Lay Figure, The Lowry, Salford 2025

Gibt es Themen, die dich aktuell besonders beschäftigen – vielleicht sogar solche, für die du noch keine Form gefunden hast?

Mich interessiert im Moment besonders das Thema Klang und die geschlechtsspezifische Geschichte von Klatsch, Erzähltraditionen und Trauerklagen. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, über feministische experimentelle Musik, alte Trauertraditionen und keltische „Keeners“ zu schreiben. Im Moment suche ich nach Wegen, diese verschiedenen Geschichten miteinander zu verbinden und Klang jenseits der offensichtlichen Sound-Wave-Projektionen zu visualisieren.

Und wenn du in die Zukunft blickst: Gibt es einen Ort, ein Material oder ein Projekt, von dem du träumst?

Im Oktober habe ich eine Ausstellung bei The Approach in London, darauf konzentriere ich mich gerade. Dort werde ich auch einige der neuen Themen weiterverfolgen und Arbeiten zeigen, die Bronze und Keramik miteinander verbinden. Aniela und ich arbeiten außerdem an einer neuen Version des Stücks, das wir für The Lowry gemacht haben – diese wird dann nächstes Jahr im Collective in Edinburgh gezeigt. Ich freue mich sehr darauf, weiterhin Ideen rund um das Thema Bauchreden und Bewegung mit Mannequins zu erforschen.

Paloma Proudfoot, Gardening, 2024, Glasierte Keramik, Seide, Metallbolzen, 500 x 164 x 10 cm, Foto: Nicolas Brasseur

Interview von Sophie Azzilonna

Juli 2025